导 读

湖泊是高效的“天然净水器”,沉水植物可抑制藻华并塑造鱼类栖息地,鱼类活动能调节水生生态系统的结构—水生生态系统的功能远超出我们想象。然而,传统保护模式往往将生态、环境与经济割成彼此孤立的“孤岛”,结果让保护行动陷入“孤岛求生”。我们能否找到一条路径,让保护不再是负担,而是发展的机遇?

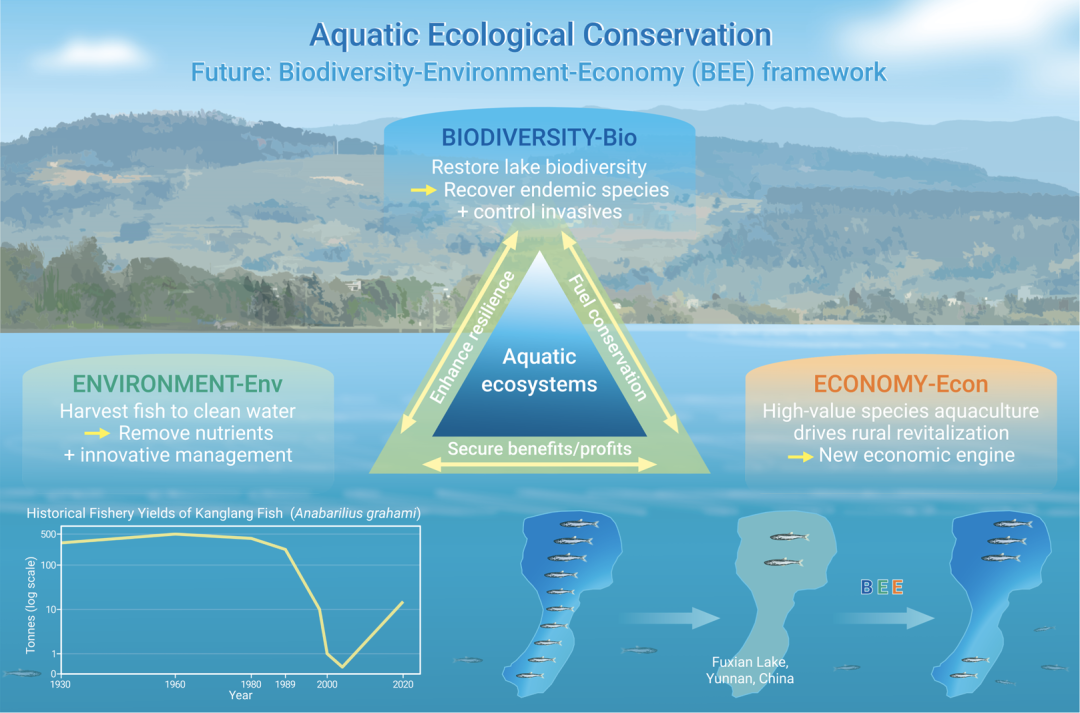

图1 BEE框架概念:将生物多样性保护、水环境效应和流域经济发展耦合成可持续的自循环与反馈系统

1为什么需要BEE框架?

当前水生生态系统正面临栖息地破坏、污染、入侵物种等多重威胁。许多保护项目依赖短期资金支持,一旦补贴停止,生态退化往往反弹。更深层的问题是,生态、环境与经济常被置于对立面,缺乏系统性的协同机制。

BEE(Biodiversity-Environment-Economy)框架应运而生。它通过可量化的反馈循环将生物多样性恢复(Bio)、环境修复(Env)和经济发展(Econ)紧密结合,形成自我强化的闭环系统(图1)。

2 BEE如何运作?

BEE框架的核心在于多个双向反馈路径:

Bio→Econ:生物多样性通过可持续捕捞、生态旅游等创造经济收益;

Econ→Bio:经济收益再投资于保护与修复;

Bio→Env:关键物种增强环境功能(如净化水质);

Env→Econ:健康环境支撑长期资源生产力。

例如,云南抚仙湖通过恢复濒危物种“鱇浪白鱼Anabarilius grahami ”,不仅能提升生物多样性,还能改善水质,并带动生态旅游和可持续渔业发展。产业收入又能进一步支撑保护行动,形成良性循环。

3 BEE的优势:从“输血”到“造血”

自然资本化:将湖泊湿地碳汇、水质净化等功能转化为可投资资产;

闭环反馈:经济收益反馈于保护工作,实现自我维持;

突破“资金-效益陷阱”:避免短期项目难以持续的问题。

4挑战与机遇并存

尽管BEE潜力巨大,但仍面临污染责任难以落实、短期经济压力大与执法能力不足等挑战。与此同时,蓝碳市场、智能监测和草根创新(如孟加拉的漂浮花园、加纳的塑料回收合作社)等正在全球涌现,为BEE框架稳步落地输送全球案例。一旦问题被解决,这些点点案例即可形成具有借鉴意义的通例。

总结与展望

BEE框架为水生生态保护提供了一条系统化、可持续的新路径。它打破了传统保护中生态与经济对立的困境,通过机制化反馈循环,实现协同发展。未来需加强跨学科研究、政策嵌入与社区参与,推动BEE从理念走向实践,真正实现生态安全、经济繁荣与社会公平的共赢。